研究計畫之背景及目的

1. 研究背景

本計畫乃延續型計畫,係以申請人過去幾年執行台灣棒球數位典藏計畫的研究成果為基礎,再度與聯合報系合作,拓展至運動文化資產之保存與整合,如下圖所示。

圖 1 本研究計畫概念圖

(1) 運動文化資產

文化資產係指具有歷史、文化、藝術、科學等價值之古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、傳統藝術、民俗及有關文物、古物、自然地景等,[1]運動文化資產是其中的一部份。前體委會主委許義雄教授認為運動文化資產可以是有形的物質文化,如運動場管、設備、衣物、器材、用具等;也可以是無形的非物質文化,如群體或個人的各種實踐、表演、表現或精神。[2]李嵐等人則從體育文化的市場角度,認為體育運動是當代具較大群體向心力的社會公共活動,更是新經濟時代充滿活力的產業之一,充分體現運動文化資產之市場競爭力,如奧林匹克的品牌價值即具備強大的資本滲透能量,充分展現運動文化在文化體系中之重要性。[3]

(2) 台灣體育運動簡史

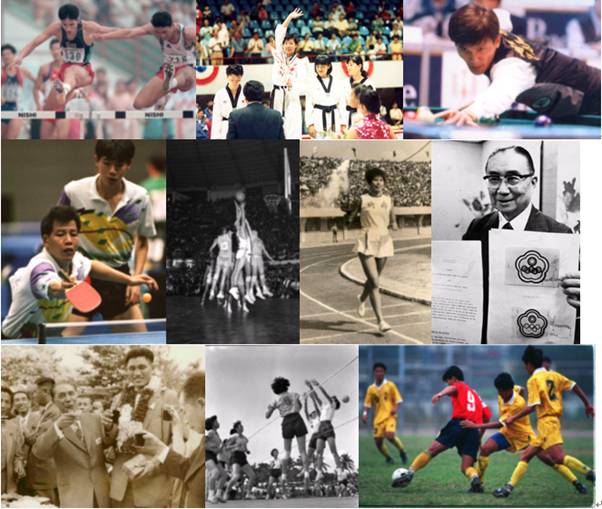

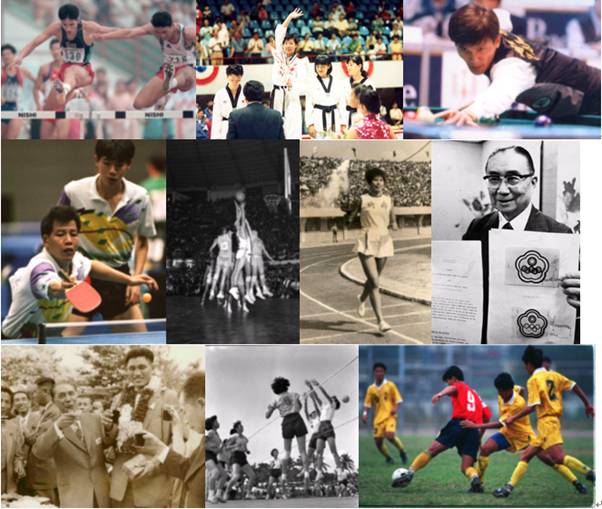

台灣由於早期日治殖民、國共戰亂、戒嚴、退出聯合國、解嚴等特殊時代背景,導致體育運動文化之發展有別於世界各國。百年來台灣運動文化資產豐富多元,非常值得加以有組織、有系統的保存、典藏、推廣與應用。

台灣現代競技運動起源於日治時期,在日本的統治下,中小學校設有體操科,並列為必修課,內容包括體操、教練、遊戲和競技等。而1949年國民政府播遷來台後,便將原先實施於大陸的體育制度落實在台灣,一方面加緊去除日治殖民時期的思想,另一方面也為反攻復國做準備。國民政府曾於1948年修訂了中小學的體育課程標準,而在1962年將其標準訂為含有德、智、體、群四育之教育目標,由此可見學校教育的政策取向己由過去日治時期的軍事化漸漸轉為教育化,以四育均衡發展,期能培養活潑自由的個人。較大規模的運動會則有台灣省運動會、各縣市運動會、台灣區運動會 … 等。1997年設立行政院體育委員會,將競技運動項目一分二,凡屬亞奧運動項目者列入「全國運動會」,非亞奧運動項目者列入「全民運動會」,採隔年實施方式。多年來,台灣體壇亦培養了許多優秀選手,在競技場上揮汗寫下許多令人感動的奮鬥史。如:張星賢,於1932年參加美國洛杉磯奧運男子四百公尺項目,為第一位參加奧運的臺灣運動員。楊傳廣、於1960年參加義大利羅馬奧運男子十項全能獲得銀牌,這也是中華民國獲得的第一枚奧運獎牌,他是十項全能史上打破9000分的記錄保持者,綽號「亞洲鐵人」。紀政,於1968年參加墨西哥奧運女子八十公尺跨欄銅牌,為台灣第一位獲得奧運獎牌的女子運動員。陳詩欣,於2004年參加希臘雅典奧運跆拳道女子第一量級項目獲得金牌,為臺灣第一位獲得奧運金牌的運動員。如今,台灣多以「中華台北」為名參加國際體育競賽,目前實力較具國際水準的運動種類包括棒球、壘球、跆拳道、撞球、網球、桌球、羽毛球、射擊等。除此之外,較為普及的運動種類尚有籃球、足球、排球等。高雄市於2009年舉辦世界運動會,為臺灣第一次舉辦的國際性綜合運動會。同年台北市所舉辦之聽障奧林匹克運動會,此為臺灣第一次舉辦可使用奧林匹克會旗的賽事。

(3) 台灣棒球發展簡史

而棒球則是台灣最具指標性的運動,自1906年被多數人認定為台灣棒球元年[4]起,至2009年止已屆滿104週年。回顧台灣棒運百年來的發展,從日治時期(1945年前)充滿了殖民主義色彩,到戰後初期(1946年~1969年)由戰亂中浴火重生,再到外交困頓時期(1970年~1979年)的三冠王狂潮與經濟起飛期(1980年~1989年)的業餘成棒風氣,最後朝職業棒球的多元發展並走上國際舞台發光發熱(1990年~迄今),就如同一世紀以來台灣史的縮影!可見棒球運動在台灣紮根之深、影響之遠,已成為台灣文化不可分割的一部份!歷史研究者謝仕淵也認為:「棒球對台灣的意義,已不僅是日常休閒的餘興活動,更是台灣人爭取榮耀的憑藉,超越族群、性別與年齡。這段由無數榮耀所聯繫而成的歷史,不僅專屬於棒球迷所有,且是一段屬於台灣人的集體記憶,有助於認識與認同台灣的共同歷史。」[5]百年來許多棒球好手前仆後繼,在國內外的競技舞台上揮汗寫著一段段屬於台灣人不屈不撓、奮力向上的故事。即便如此,棒球界人士卻曾感嘆:「台灣是個發展棒球但卻不記錄棒球的地方」[6],這也成了台灣棒球運動的一大遺憾。

(4) 棒球文化資產保存

幸而,近年拜文化保存意識抬頭之賜,陸續有許多人士開始投入台灣棒球文化資產保存的行列:平面出版品方面,近年來官方陸續贊助了《典藏嘉農棒球》[7]、《台灣棒球百年史》[8]等書籍的出版;而民間則有《台灣棒球一百年》[9]、《三冠王之夢》[10]、《台灣棒球王》[11]等;早期另有《中華民國少年、青少年、青年棒球發展史實》[12]、《東昇的旭日-中華棒球發展史》[13]、《嘉義棒球史話》[14]… 等;當然,還有許多是描述特定人、事、物、隊的書籍[15]、報紙或雜誌;在非書資料方面,早年即有一些相關的影片[16],最近較受矚目的則是公視於2006年推出的「台灣棒球百年風雲」紀錄片[17];另外,許多棒球網站、部落格(Blog)也陸續出現與棒球相關的文章;官方網站如行政院體育委員會、中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會也都擁有大量權威資料;著名入口網站yam天空(原「蕃薯藤」網站)長期經營棒球專屬園地,一系列的台灣棒球史文章,內容相當豐富[18];政府有鑑於台灣棒球文化保存的重要性,亦於2006年11月委託民間團體籌辦「台灣棒球文化資產保存研討座談會」[19];學術研究方面,本研究團隊近五年來則在國科會「數位典藏國家型科技計畫」(National Digital Archives Program,簡稱NDAP)[20]的支持下,藉由資訊科技之助進行了「臺灣棒球運動珍貴新聞檔案數位資料館之建置」計畫、「台灣棒球數位文物館與數位典藏系統之建置與整合研究」和「台灣棒球文化資產開放共享平台之建置、推廣與應用」等計畫。以此觀之,台灣棒球文化資產保存似乎邁出了可貴的一步。

2. 研究目的及重要性

本計畫將與聯合知識庫合作,將其典藏之運動新聞老舊底片、照片數位化,並進一步將運動文化資產與本研究團隊現有的棒球文化資產之數位典藏資料庫進行整合,整體架構如下圖所示。

圖2 整體計畫架構圖

(1) 現有成果之延續

在棒球數位典藏部分,本計畫將持續充實既有的成果,藉由與棒球界的文物收藏者合作,將分散各處的棒球文物,包括獎盃、錦旗、獎牌、老照片 … 等,進行數位化之工作,並加註適當的後設資料(Metadata),使其成為極具參考價值之數位典藏庫;同時也將開發親和之使用介面、便捷之檢索程式與深度加值之應用系統,從而建立一永久性並免費開放外界使用之「台灣棒球數位文物館」,並與「台灣棒球運動珍貴新聞檔案數位資料館」、「台灣棒球維基館」充分整合,以協助棒球界人士、棒球運動研究者以及所有對棒球有興趣的社會大眾,能更深入、更有效率的探索台灣棒球運動與社會發展的脈動。

(2) 未來成果之拓展

在運動文化資產方面,我們將以過去累積之經驗,拓展至包括奧運、省運、田徑、籃球 … 等相關資料,本計畫將再度與「聯合知識庫」合作,進行老舊運動新聞照片、底片之數位典藏。台灣由於早期殖民、戰亂等因素,導致百年運動史的前五十年史料徵集相對困難,而近五十年的資料,則可從歷年的報紙新聞中取得。報紙不但是人們日常生活的縮影,社會變遷軌跡的記錄,更是人類文化資產的載體,也可做為歷史佐證與研究參考。本計畫最初的第一期便是與聯合知識庫合作,取得平面媒體「聯合報」合法授權光復以來與台灣棒球運動相關之新聞專卷檔案及老照片,再由研究小組建置數位典藏庫、管理系統、Metadata轉換模組[21]、OAI-PMH協定模組、RSS訂閱模組[22]等,建立一個主題式的數位典藏系統「台灣棒球運動珍貴新聞檔案數位資料館」[23];後續才又衍生出社群協作的「台灣棒球維基館」以及第二期與文物收藏單位合作的「台灣棒球數位文物館」。

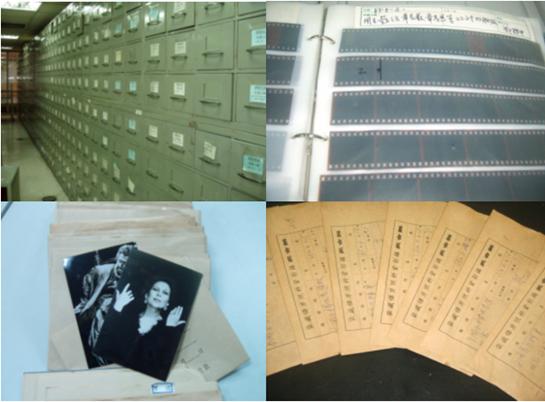

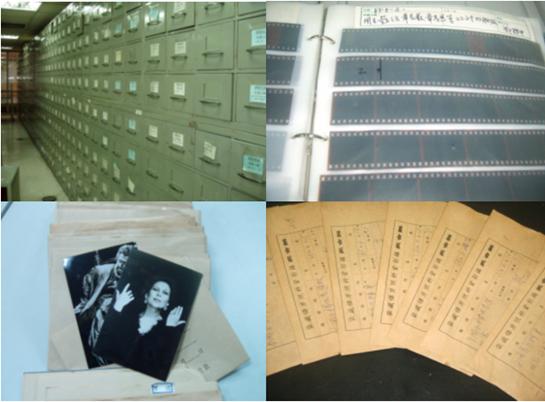

自今年度起本計畫再度取得聯合知識庫授權,同意對「聯合報系資料中心」所典藏的老舊運動新聞照片、底片進行數位化工作。在數位相機尚未問世之前,報社的攝影記者必須扛著笨重的攝影器材,在新聞事件場合來回奔波。所拍攝的底片、照片則由資料中心針對不同的新聞主題,統一將相關的資料加以收集、組織、整理,再分門別類建檔成為歷史性新聞資料庫。最初只是報社為了提供採編同仁在新聞事件發生時,能有快速、完整且可靠的資料來源可供參考,未料長期下來,竟建立了一個又一個完整且可信度高的資料檔,累積成一座資料豐富的專門圖書館,記錄了整個社會發展的軌跡。如下圖所示即為聯合報系資料中心所典藏的老舊底片、照片的檔案櫃。

圖 3 聯合報系資料中心老舊底片、照片檔案庫

隨著數位化時代來臨,各大報社雖然都紛紛以數位形式發佈即時新聞,並陸續投入人力、物力進行回溯資料建檔;然而因報社所累積的資料量極為龐大,即使全力投入亦力有未逮,無法建立完整的數位檔案庫。例如歷史新聞底片數位化便是一直被報社忽略的一環。鍾宜杰認為相較於數位照片,底片影像是有生命的。一張被底片拍攝下來的影像,經過沖洗、放大,從定影完成後便開始老化,總有一天會氧化死亡。[24]因此,搶救老舊底片的數位化工作實刻不容緩。

然而,據聯合報內部統計,光是該報社所典藏未數位化的底片數量即高達兩百多萬張,如此大量的底片若欲全部數位化,實非本研究團隊所能勝任。於是經申請人與聯合知識庫高階主管多次開會討論結果,決定以本研究小組現有的棒球數位典藏經驗為基礎,先進行老舊運動新聞底片之數位典藏。如此,無論是規模或技術的可行性都相對較高,也能使本計畫順利進行。

3. 與本計畫有關之研究概況

以下就幾方面說明與本計畫有關之研究概況,分別是:棒球文物數位典藏方面、文物數位化與Metadata方面、OAI-PMH分散檢索協定方面、OpenURL方面、Wiki方面等。

(1) 棒球文物數位典藏方面

本研究小組近年來持續評估並尋求各單位之合作,以更全方位的角度進行台灣棒球文化資產之數位典藏工作。根據瞭解,有許多單位或個人擁有為數不少值得數位典藏的珍貴文物或史料。由於資料種類繁多、資料量龐大,研究小組將在人力、經費足堪負荷的前提下,依文物、史料的重要性進行取捨,持續評估數位化的對象與數量,並與相關單位或個人洽談授權事宜。

(2) 文物數位化與Metadata方面

由於Metadata[25]是數位化資源管理的核心技術,本計畫擬著手對於適用於文物的Metadata如CDWA、DC、CIMI、MICI和DAC等進行研究。目前初步瞭解如下:

CDWA( Categories for the Description of Works of Art)[26]為藝術品描述類目,為一套資訊結構,用以作為博物館與檔案學界描述藝術作品及其影像資料的標準。從藝術作品研究、展示與教育功能需求出發,著重藝術品完整的生命週期記載資訊,提供給研究者一致、可信的內容。提供交換和共享的功能,使各地的典藏機構可以交換藏品資訊。CDWA共有 381的類別,而有27個核心主類別(core elements),用以表示描述一個作品最基本的所需資訊。CDWA有其XML的schema--CDWA Lite,用以描述藝術品和資料文化的核心記錄。可作為一個對使用OAI分散協定的聯合目錄或其他典藏系統的貢獻。

都柏林核心集(Dublin Core)[27]是1995年由五十二位來自圖書館、電腦、網路方面的學者和專家,共同研討下的產物,是為一套描述網路電子資源的Metadata。也是一套描述資料的最小核心資料項。Dublin Core的設計原理為使Metadata的資料項,同時擁有意義明確、彈性、最小規模三種特色。且秉持內在本質、易擴展、語法獨立、無必須項、可重覆、可修飾等原則。[28]而Dublin Core採用了15個欄位,是現行最精簡的Metadata格式,因為它的易擴充性、無必須項等特性,可以隨意的增刪欄位,用以符合實際需求,故受到許多電子形式資源的歡迎,也常被廣泛運用。

CIMI (Consortium for the Computer Interchange of Museum Information)最初是由博物館資訊交換協會所發展,其宗旨為將博物館資訊普及社會大眾,推展開放式的系統標準,以管理及傳遞數位博物館資訊,但最後仍決定以Dublin Core來處理博物館數位化資料的著錄。[29]並出版DC使用指南(The Guide to Best Practice : DC and the CIMI Institute)。

MICI (Metadata Interchange for Chinese Information)是為台灣大學所主導的一個數位典藏分項計畫—「資源組織與檢索之規範」(Resources Organization and Searching Specification, ROSS)所衍生出來的。因為現行過多種類的Metadata,為了找出一個較適合中文特藏的詮釋資料而誕生。而為了與CIMI的DC欄位相符以利未來交換資訊,便以CIMI的十五個DC欄位為主軸。[30]故稱MICI-DC。因此本文後續的比較研究便採取MICI-DC。

CCO(Cataloguing Cultural Objects)文物編目格式是由視覺資源學會(Visual Resources Association, VRA)所發表的。全名為「文物編目:描述文物及其影像指南(Cataloguing Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Objects and Their Images, CCO),提供於為文物及其影像著錄時的參考工具。著重於內容方面。

DAC(Digital Archive Catalog)[31]是國科會數位典藏聯合目錄Metadata格式,主要功能乃將數位資源匯入聯合目錄系統之用,其根元素為<DACatalog>,包含<AdminDesc>與<MetaDesc>兩部份:<AdminDesc>為紀錄新聞相關管理資料,該部分由聯合目錄小組自行研訂;<MetaDesc>為紀錄新聞事件實質內容,遵從DC格式。

(3) OAI-PMH分散檢索協定方面

OAI-PMH(Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)[32]是由OAI協會(Open Archives Initiative)自1999年開始發展,至2002年2.0版才較為完備的一個協定,為國際上數位化資源的交換標準之一。最初目的是作為學術性電子期刊預印本之互通性檢索,後則發展成Metadata分散整合機制,在資訊傳播過程中提供互通的標準架構,以將分散的資源加以匯整,因此可作為數位圖書館、數位博物館間之通訊協定,達成分散式數位典藏品整合檢索目的。OAI-PMH協定具實作容易、開放性,採用XML與HTTP等開放標準,相容性高 … 等優點,在歐美已有許多單位進行建置與使用[33]。本計畫以原始新聞資料庫作為Repository,建置符合OAI-PMH協定之Data Provider,以供扮演Service Provider之數位典藏聯合目錄取用,便於使用者透過數位典藏聯合目錄獲取數位化新聞資源,便於數位化新聞的傳播與分享。

(4) OpenURL方面

OpenURL[34]是應用於Web 上超連結的一種標準陳述語法。它是一種資源與查詢服務之間的通信協定標準,可以在開放性連結的環境下,提供特定的資訊服務。OpenURL標準可以傳送資訊物件的Metadata或資料標示的一種傳輸語法,藉由這種語法的標準化可以將不同的資服務整合在一起。OpenURL起源於21世紀初期,因使用日益頻繁,被國際資訊標準組織(National Information Standards Organization,簡稱NISO)及數位圖書館協會(Digital Library Federation,簡稱DLF)所討論並發起,於2003年4月15日通過1.0版本的草案,同年5月1日開始實施,因此目前也由NISO負責維護。

(5) Wiki方面

Wiki又稱維基,是維基協作系統 (Wiki collaboration system) 的簡稱,它是一種以Web為基礎的超文件應用程式,支援社群導向的協同寫作,具有使用方便及開放的特點,可以幫助人們在一個社群內共享領域知識。Wiki是沃德·坎寧安(Ward Cunningham)於1995年為了方便社群模式的交流所創建。[35]從1996年至2000年間,不斷發展出一些支援這種寫作方式的輔助工具,從而使Wiki的概念不斷豐富、傳播,也出現了許多類似的網站和軟體。人們可以在Web的基礎上對Wiki文件進行瀏覽、創建、更改、發佈,與其它超文件系統相比,Wiki創建、更改、發佈的速度更快,代價更小。我們已利用Wiki此種特性,建立了一個供棒球人士共享資源的數位園地 --「台灣棒球維基館」,未來將致力於與「台灣棒球數位文物館」和「台灣棒球珍貴新聞檔案數位資料館」的整合。

(三)研究方法、進行步驟及執行進度

1. 研究方法

本計畫自今年起預計為期兩年,採用理論與實務並重之研究方法,包括:文獻分析與探討、資料收集與整理、資訊組織與規劃、系統分析與設計等。主要工作項目及進行步驟可分為:(1) 界定今年度資料數位化內容;(2) 數位化類目表之規劃與設計;(3)資料數位化與Metadata轉換工作;(4) 系統分析、設計、建置與整合;(5)系統評估與改善等。

2. 進行步驟與預期成果

(1) 界定今年度資料內容

本研究界定之資料範圍是由聯合知識庫所提供與運動相關之老舊底片、照片。下圖即是其中一部份底片數位化的成果,包括了各個時期、不同運動項目和許多知名運動員,揮汗寫下的一頁頁契而不捨、奮鬥向上的感人故事。

圖 9 聯合報老舊運動新聞底片數位化影像

總計數量估計如下:

- 典藏品總數:聯合報珍藏老舊運動新聞底片、照片約500張。

- 每張預計產出數位化照片:4張(高、中、低解析度各1張及網路流通用1張);

- 數位化照片總數:500張;

- 數位化照片之Metadata:500筆;

- 典藏用途500張:高、中、低三種不同解析度的數位影像;

- 流通用途500張:網路流通用320*240解析度以下的數位影像;

- 匯入聯合目錄開放取用之資料:網路流通級500張及其Metadata 500筆。

(2) 數位化類目表之規劃與設計

此批由報社提供的運動新聞老舊底片、照片,再加上與棒球文物收藏家合作提供的棒球文物,將詳加分類以便有效整合利用。本計畫將依據數位典藏聯合目錄特性,分析、規劃一個清楚簡單的類目表,以便於管理者分類和使用者查找,並透過OAI-PMH「資料集」滿足聯合目錄「分類架構」之應用。

(3) 資料數位化與Metadata轉換工作

在典藏資料數位化方面,除採取常用的處理方式如影像拍攝、掃描、重新打字、光學文字辨識等方式將資料數位化外,更重要的是要將數位化資料進行Metadata著錄,以便利用與管理。我們將持續評估各種可能作法之優劣,以便採行;也將基於現有的研究成果上,再開發各種不同格式的Metadata自動轉換模組。如適用於歷史新聞資料的DC、DAC、RSS、NITF等Metadata格式,或適用於文物的CDWA、CIMI、MICI、CCO等Metadata格式的對應與轉換。

(4) 系統分析、設計、建置與整合

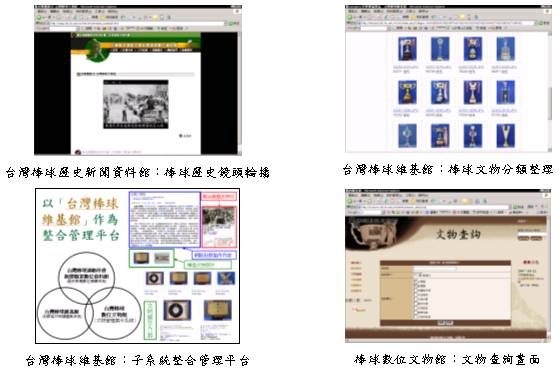

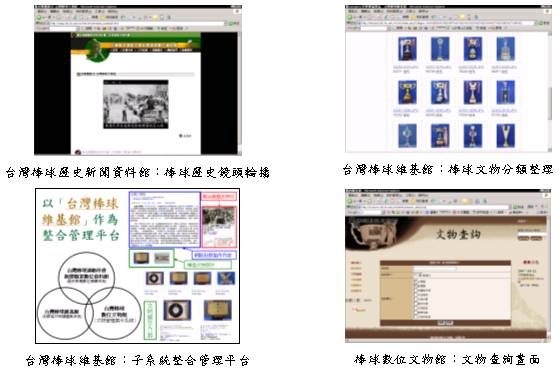

本研究以往成果除了以Wiki系統作為整合管理平台(台灣棒球維基館)外,也另行開發了適合棒球文物典藏與展示的專用系統,初步實作之雛形系統如下圖所示。其中包含了第一期計畫「台灣棒球運動珍貴新聞檔案數位資料館之建置」與第二期計畫「台灣棒球數位文物館與數位典藏系統之建置與整合」之成果。

圖10 具體實作系統

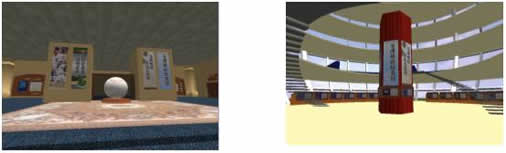

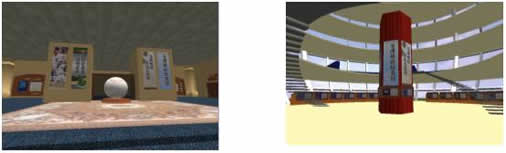

除了充實典藏庫內容之豐富性與完整度外,在文物展示方面,也持續朝3D虛擬實境的方式來規劃、設計,提供使用者一個不同的參觀經驗。如下圖所示是兩種風格相異的版本,左圖採宏偉的傳統式建築設計,右圖則為科技感十足的圓球造型。

圖 11 台灣棒球數位文物館3D展示畫面

在3D展場中我們可將本計畫歷年來所完成的數位化物件以不同主題、年代、類別 … 等不同方式加以陳列。目前完成的初步成果如下所述:

在網路上開啟程式連結之後,即可進入大廳。此處為參觀動線的起點,陳列內容以台灣棒球百年發展過程之相關歷史照片、文物為主,依照年代及棒球賽事等重要事件為分類依據,依序陳列。

以大型看板及投影片展示,透過較為動態的方式呈現出百年發展的過程及年表。

展示現今中華職棒各隊之簡史、輝煌戰績、教練團成員、球隊成員以及各隊文物、照片,內容即時更新,未來將建立更齊全之各項紀錄及數據。

以台灣各個時期對台灣棒球有重大貢獻的人士以及為國家及棒壇有傑出表現的球員為主要展示對象。

在系統整合方面,為提供使用者更優質的環境以取用數位典藏內容,本計畫已完成電腦軟硬體轉置工程,以下圖所示之系統架構將先前以直立式伺服器所建置的硬體平台悉數轉換為機架式伺服器,不但易於集中管理,也提升了系統穩定度與可靠度。另一方面,為了加速網站之連線速度,舒解網路傳輸速率過慢之問題,我們透過校內程序向淡江大學資訊中心申請一條Giga-bit網路專線,使網路連線頻寬由原本的100Mbps速率升級為1Gbps。

圖 12 系統整合與硬體轉置架構圖

今年度在棒球主題之外,另再加上運動文化資產數位典藏資料庫之建置與整合,可使本計畫之涵蓋面更完整,應用面更廣泛。依據以往經驗評估,本計畫在內容建置與系統整合方面至少會牽涉到以下層面:

- 不同形式媒體之數位化技術

- Web資料庫分析與程式設計

- 使用者界面與網頁設計

- 網路伺服器硬體建置與管理

- Wiki協作引擎建置與管理

- 多媒體影音處理

- 3D虛擬實境互動設計

- 使用者資訊需求分析

- 資訊架構規劃與設計

(5) 系統評估與改善

目前第一期共三年和第二期前兩年的資料數位化工作與系統建置已全部完成,並完成系統轉置工作。第二期第三年(2009/8/1 ~ 2010/7/31)文物數位化工作也已進行一半,符合原訂進度。今年除持續進行棒球文物數位化工作,建置棒球文物管理系統,並進行測試與評估,也將針對聯合知識庫此批運動新聞老舊底片開發新的數位典藏系統,再與前後兩期所開發的系統進行整合測試,並依據測試結果進行系統改善。

|